窯ってなんだ?

窯はもっとも重要な設備であり道具です。

日本で多くの陶芸用の窯を生産しているのは、愛知、岐阜の東海・東濃地方や信楽などです。たくさんのメーカーがしのぎを削っています。まさに日本一のノウハウと経験を生かした窯造りが行われており、国内はもとより海外にまで日本の築炉技術の素晴らしさは知られています。

ところが、メーカーの拠点から遠くなればなるほど、営業コストやアフターフォローの問題が生じてきます。ふくおか陶芸窯は、そうした問題を補うために、福岡県を拠点に窯業地以上の手厚いサポート、補修や修理などを行っております。

やきものを作るには窯で焼成するという工程が必ず必要です。

様々なモノづくりにおいて、「窯」による加熱の工程がある産業のことを「窯業」といい、陶磁器製造もその一分野です。

一窯、二土、三細工、または一土、二窯、三細工、など各陶産地では昔から焼成こそがもっとも重要な工程だという戒めの言葉が残されています。

ところが習い始めたころはどうしても菊練りやロクロに夢中になってしまいます。わたしもそうでした。

成形技術も重要ですが、ロクロ技術のさらなる上達や、陶磁器製造への深い理解を得るには、窯を通して、窯での焼成を通してものごとを考える必要があります。

現在では小型の電気炉もあり、2,30年前では考えられないような効率の良い学び方ができるようになりました。

陶芸歴○○年という言い方をすることもありますが、本当の作陶のキャリアとは、自分が責任者として、何回窯焚きを行ったかです。もちろんできれば自分の窯で行う方がいいですし、電気炉でも焼成パターンを自分で考えて設定することが必要です。

ここに気付くことで、「やきものの本当の楽しさ」を知ることができます。

自分で積極的に焼成を行うことで、ロクロ成形や施釉方法などの技術も劇的に向上します。

それはロクロに向かっている時、絵付けをしている時、釉薬を掛けているときに、焼成後の作品が想像できるようになっていくからです。

自主陶芸は楽しい!

窯を構成する要素

安くて良い茶碗がないように、安くて良い窯もありません。

優れた窯は、まずまちがいなく国産です。日本人が誇りをもって国内生産しているのです。

日本有数の窯業地では、多大なる企業努力のもと良い窯が作られています。

窯はもっとも大切な設備です。

まずは窯のことを少し知ってみてください。

フレームについて

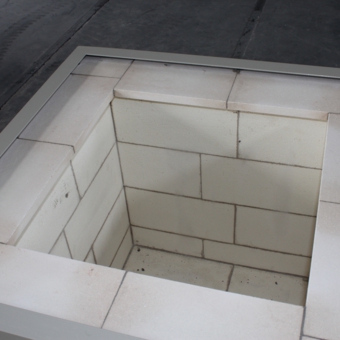

窯を造るときには、鉄製のフレームの中にレンガを積んでいきます。

フレームには直接火があたるわけではありませんので、一見関係ないように見えますが、実は大有りです。

窯の内部は、1200度以上に温度が上昇するわけですから、その熱で窯全体がわずかですが膨張します。そして、膨張した窯は冷却時に収縮します。

小型のガス窯でも、レンガ数百キロを使用していますから、その力は無視できません。

そして、それが窯焚きの度に繰り返されます。そのひずみは、その窯のもっとも弱いところに現れます。

また窯の耐用年数を考えなくてはいけません。

長く使い続けた窯はどうなるでしょうか。

ガス窯などは、レンガを崩して、もう一度積みなおします。

つまり、フレームは、レンガの寿命の何倍も長持ちしなくてはいけません。

わたしたちの窯では、場所によって鉄板の厚み、アングルの厚みを変えています。

色見穴があるところや、重量を受けているところは厚い鉄板を使う。

重量がかかる所にはたくさんアングルの補強を入れる。

普通に考えれば当たり前のことです。

レンガ仕事だけが重要なのではありません。

手を抜けるところはどこにもないのです。

レンガについて

●耐火レンガと耐火断熱レンガ

陶芸窯に使用されるレンガは大きく分けると2種類あります。

耐火レンガと耐火断熱レンガです。

露天に設置される、登り窯や穴窯に用いるのが耐火レンガで、多くの人が目にしたことがあると思います。

耐火レンガは重たくてカチカチで物理的な強度をもっています。

このレンガは機械を使用しないと切断できません。手で加工する場合はメキリという道具で割る、という感じです。

物理的に強いわけですから、薪が当たっても大丈夫。

また耐火レンガは温まりにくいのですが、その分、冷めにくいのです。

そして、ガス窯などで使用されているのが、白い耐火断熱レンガです。

白くてサクサクしたすぐれた断熱性を持つレンガです。

種類にもよりますが耐火断熱レンガは、非常に軽くて、またノコギリで切れます。普通のノコギリではすぐに刃がダメになりますから、専用のレンガノコを使います。

●耐火断熱レンガの種類

窯造りで使用する耐火断熱レンガ、一体どれぐらいの種類があるかご存知でしょうか。

数社ある断熱材のメーカー全てがおおよそ、数十種類、もしくはそれ以上の製品をもっているはずです。

そのほとんどが国内生産です(能登半島地震で工場の多くが被災しました)。

表面に使用する耐火度の高いもの、中間のもの、重量のかかる部分に使用するもの、屋根のアーチに使用するものなど、数種類を使い分けて窯を造っています。

通常表面に使うレンガは、耐火度1500℃以上のものを使用しています。

それぐらいのレンガを使用しているからこそ、1250℃での長期間の連続使用に耐えられるようになるのです。

当然ながら1丁あたりの価格もそれなりに高価です。

窯の値段のかなりの割合をレンガ代が占めています。

つまり、安い窯はレンガが安いということです。

●壁の厚さ

安い窯は壁が薄いはずです。

小型の電気炉を除いて、通常は最低でも150ミリ程度の壁の厚さが必要です。

あまりにも壁が薄い窯、100ミリ以下などの壁が薄いものはおすすめできません。

必要最低限の厚みがないと窯の寿命にも影響します。

特にガス窯では窯の壁厚は非常に重要な要素の一つになります。

昇温、除冷などに影響し、作品の良し悪しにも関わってくるからです。

窯選びの参考にしてみてください。

エントツについて

金属製のエントツはどうやってつくるかご紹介しましょう。

まず1.6ミリ厚の決まった寸法に鉄板を切断して、ローラーで曲げます。

それから器具で固定して、溶接で仮付けしていきます。こうしてパイプ状の部品を必要な数つくります。

分割するところに厚さ6ミリのフランジを取り付け、先頭の傘、窯につける3.2ミリ厚のベース板などを全て仮づけしてから、本付けします(薄い鉄板の溶接は難しいんですよ)。

完成したらメッキ屋さんに運んで アルマ加工をしてもらって完成です。

よく陶芸窯の煙突で、既製品のストーブの煙突みたいなものを採用している会社があります。

しかし、ガス窯や灯油窯でこのような煙突を使うのは不安です。薄すぎます。

必ずアルマ加工をしている煙突か、ステンレス製のエントツを採用している会社を選んでください。

灯油もガス窯も煙突の設置が必要です。

そのためには屋根か壁に穴を開けないといけません。

2階以上ある建物ではエントツはカベから横向きに外へ出すしかありません。

しかし、だからといって安直に90度に煙突を曲げることはできません。

煙突を直角に曲げてしまうと、煙突への排気の引きが悪くなり、非常にコントロールしにくい窯になってしまうからです。

焚けないといったほうがいいかもしれません。(しかしこういう工事をする業者はたくさんあります)。

温度の上昇をどうやってコントロールするのか。

それは、火力と、煙突への「引き」のバランスをコントロールすることなのです。

引きが良い煙突の「引き」を押さえることはエントツの操作でできます。

しかし引きが悪いエントツの引きを良くすることはできません。

長さが不十分であったり、先述のように安易に曲がって取り付けていたりすると操作が出来なくなってしまいます。

どれだけ窯本体が立派でもエントツが適正でなければまともに焼成はできません。

エントツ工事にはメーカーや業者の窯炉への姿勢があらわれています。

エントツへの理解がないということは窯や焼成への理解がないということになるのです。

TELはこちら

080-9534-7310

メールはこちら

inoueseiji513@gmail.com

電気炉

電気炉 ガス炉

ガス炉 灯油窯

灯油窯